邵氏电影独霸市场近30年,如今却为何没落?

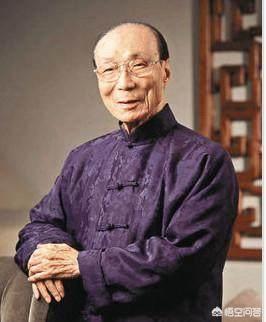

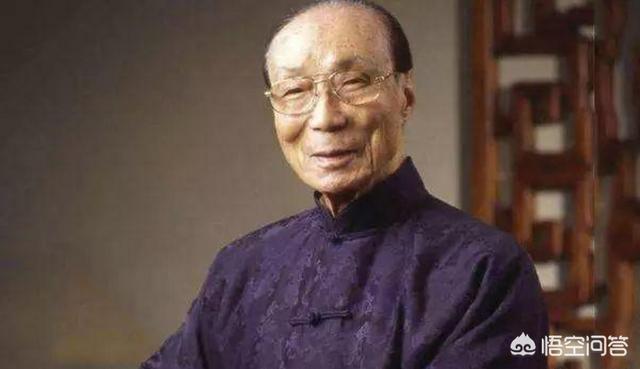

邵氏电影作为华语电影史中一个不可忽略的单元,在推动华语电影发展上起到了极大地作用。1958年邵氏电影公司成立,由此邵逸夫成为了公司的领头人,在香港落地生根。

邵氏公司以香港为大本营,在东南亚的华人世界进行广泛和持续的电影文化输出。

上世纪50年代正值香港经济迅速发展,文化也随之繁荣。战后由上海南下香港的知识分子,投身于电影界,更充实了邵氏公司的力量。

当时的邵氏电影以国语片为主,在照顾了华人最广泛的受众之余,更在题材上十分讨巧。

邵逸夫老板广纳贤才,并组成了陶秦、罗臻、岳枫和李翰祥四大天王的豪华导演阵容,再加上由女星李丽华坐镇,更让邵氏电影极具看点。

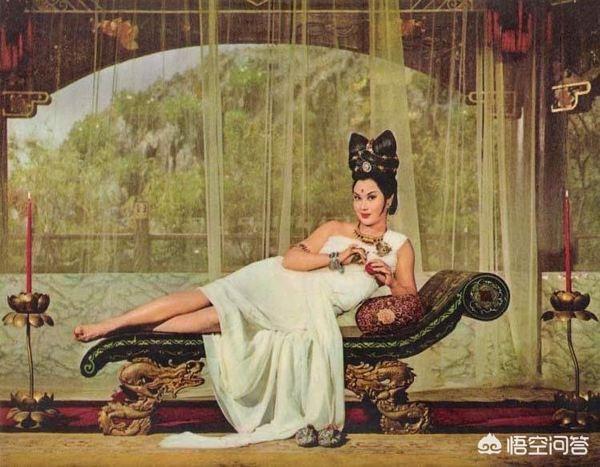

在60年代初,邵氏公司以古装历史剧、黄梅调电影以及文艺片为主,尤其李翰祥的古装片极尽奢华、美轮美,赢得了华人影迷广泛认同。

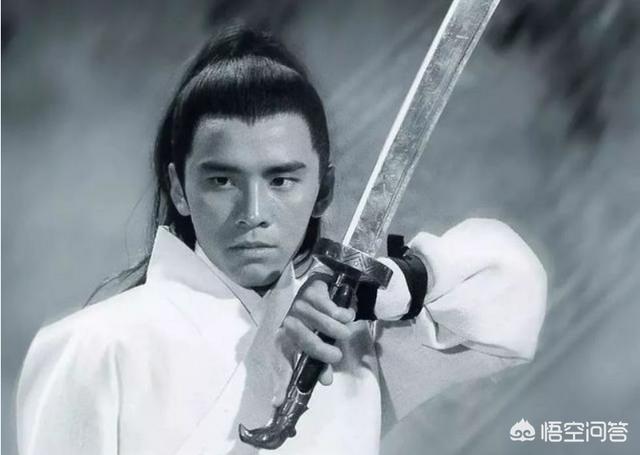

同样,随着武侠文化在50年代的兴起,邵氏公司亦看准了当时观众的消费需求。以张彻和胡金铨为主力,推出了《大醉侠》《独臂刀》等高质量卖座电影。

此后武侠片成为了邵氏公司的主要类型,在不断翻新票房成绩之外,大片长制度也让成功的商业化模式得以复制,并未邵氏创造了丰厚的利益。

不过好景不长,邵氏旗下的制片经理邹文怀因不满被架空而出走,并于1971年成立嘉禾公司,与邵氏分庭抗礼。嘉禾的出现给邵氏王朝造成了极大地冲击。

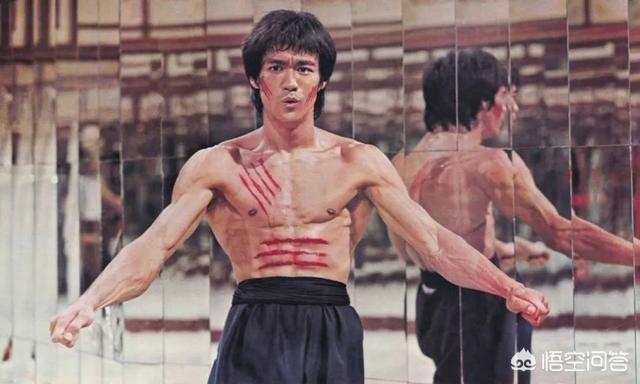

尤其嘉禾采用和演员的分红制度,致使如李小龙、许冠文和洪金宝等明星纷纷投入嘉禾门下。而70年代每年电影票房冠军,多数由嘉禾公司占据。

比起邵氏对武侠片的单一输出,嘉禾更偏向于喜剧片和都市片。或因嘉禾的电影更贴近香港人的日常生活,反而在本土获得了更多拥戴。

同样,邵氏这边的掌舵人邵逸夫亦开始分心投入电视行业,在TVB的投入建设上尽心尽力。而原本的电影公司却由方逸华女士主要打理,邵氏公司虽能在70年代维持强势,但并没有太大的突破。

庆幸的是,邵氏和嘉禾共同创建的武侠片鼎盛时代,亦成为了华语电影的骄傲。当时的武侠片和功夫片在国外拥有极多的受众。尤其邵氏公司刘家良的武侠片,更成为了北美骨灰级影迷的心头好。

当然时代在进步,电影也在进步,至70年代末香港文化的变革速度日新月异,越来越多的年轻人投入到电影行业。反而以大片场制度为主的邵氏公司,显得有点跟不上时代了。

徐克、谭家明和许鞍华等独立电影人的崛起,共同促成了香港电影新浪潮。香港新浪潮对邵氏公司的冲击是巨大的。80年代开始,邵氏电影逐渐失去了原有粉丝和固有市场,逐步被市场抛弃。

1985年邵氏公司宣布停产,由此轰轰烈烈的香港电影传奇终结了。虽然八九十年代邵氏公司也有一些动作,但是收效甚微。而曾经的黄金时代也一去不复返。

关注头条号武侠小王子,我陪各位一起聊影视娱乐动态。

邵氏电影公司成立于1958年,是一家老牌电影公司,很多80后童年时接触到的“武侠片”,多数出于这家电影公司。

邵氏电影公司,最早可以追溯到解放前上海的“天一电影公司”。

1925年,邵氏电影公司成立,邵氏兄弟中的老大邵醉翁任总经理兼导演,二弟邵邨人负责制片兼编剧。三弟邵仁枚、六弟邵逸夫去新加坡、马来亚开拓南洋市场。

1950年,邵氏兄弟将电影事业转入香港,将当时的南洋影片公司收回并更名为“邵氏父子公司”,二哥邵邨人主持。

50年代后期,由于国际电影懋业有限公司(简称电懋)的成立,香港电影行业也开始出现了变数,“邵氏父子”以小成本制作见长,但是已经不再适合当下的潮流。而邵邨人也想入驻地产事业,于是开始收缩电影制作的业务。

1957年,邵逸夫从南洋来到香港,因不满二哥的决策,毅然接下了家族的电影业务。1958年,邵逸夫成立“邵氏兄弟(香港)有限公司”,自此,“SB”的大LOGO正式出现了。

如今的邵氏虽然说没有了当年的霸气,但还是可以称为香港影坛巨头。回过头来看,邵氏在整个电影发展历程中,起了推波助澜的作用,促进了香港电影业百花齐放的局面。

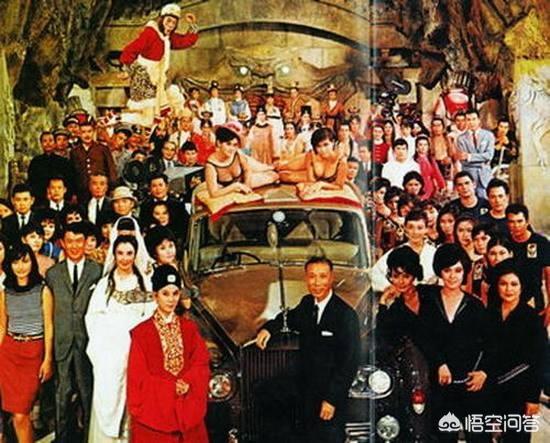

1959年到1979年这二十年,邵氏电影公司飞速发展,特别是前10年,几乎是邵氏一家雄霸香港电影界天下。当时李翰祥、张彻、胡金铨和楚原这四位东南亚电影业的名导演,都是邵氏旗下的。

李翰祥擅长于文戏,开创了黄梅调电影,最早选用林黛担任主演。1958年拍摄出第一部黄梅调电影《貂蝉》,随即打破了国语片在香港的票房纪录。后来还涉足于风月片、喜剧片、剧情片等不同的类型。

胡金铨和张彻是以拍摄武侠片为主,80后童年看过的那些武侠片基本都出自于这两位之手。那些一招一式硬桥硬马的招式和慢动作特写,作为其电影特色,至今还为人津津乐道。

楚原导演是“魔改”专业户,擅长将古龙的小说进行二次加工。在当时,楚原可谓是第一武侠导演,在影坛上掀起过一阵奇幻武侠热潮,不是还有过这么一句话么:没演过楚原武侠电影的,不算电影演员。可见楚原在影坛上的地位。

1970年开始,邵逸夫涉足香港无线电视台,开始经营电视业,也就是我们知道的“TVB”,并开设了艺员培训班,源源不断的为邵氏影视产业输送人才。

那时候几乎有点名气的电影明星和导演,全部都拍过邵氏电影或在邵氏工作过,再加上无线训练班的学员,这些人都可算是“邵氏子弟”了。像现在的名导尔冬升、动作片大鳄洪金宝等等,都在邵氏当过演员。

邵氏电影加上无线电视台,基本上垄断了整个香港乃至东南亚的电影行业。但到了八十年代中期,银幕上带有“SB”logo的电影开始少了下去,诺大的电影企业仿佛停滞了。

邵氏电影公司,采取的是一种近乎“家长制”的管理模式,内部高层对待演职人员态度十分严苛且专制,虽然说这种方式很能培养演员的基本功,让导演也能潜心专研剧本,但克扣拍摄成本、薪资待遇低下这些问题也引起了很多演员和导演的不满,最终导致许多邵氏子弟出走,还有不少人自立门户成为了新一代电影公司的创始人。

1966年,邵氏四大导演之一的胡金铨就因为拍摄理念的冲突离开,后来,他在台湾拍出跨时代的《龙门客栈》,打破了整个东南亚的票房纪录。

1970年,已经是邵氏首席执行官的邹文怀也出走了,而且还带走何冠昌、梁风、陈自强等一批实力干将,另起炉灶创立了嘉禾电影公司。

1971年,李小龙回港想找邵氏合作,但邵氏拒绝了李小龙开出的1万美元片酬的报价。同年,嘉禾用1.5万美元2部电影的价格签下了李小龙。

1974年,“邵氏子弟”许冠文也离开邵氏,投靠嘉禾。这个事件最初是因为许冠文拿着自己写的《鬼马双星》剧本找邵逸夫谈合作,提出了合资拍片平分利润的要求,但邵氏当即拒绝。

后来许冠文去了嘉禾谈合作,嘉禾一口就答应了下来,还让他带着弟弟许冠武、许冠英、许冠杰,成立了嘉禾的子公司——许氏电影公司,“许氏四杰”成为嘉禾的得力干将。那年,《鬼马双星》以625万港元的票房,打破香港票房纪录。

1979年,嘉禾以480万港元签下成龙。虽说在这之前邵氏也有意继续与成龙签约,但因为此时大师兄洪金宝已经离开了邵氏成为了嘉禾的导演,所以成龙也因为师兄的面子选择了嘉禾。

1980年,由麦嘉、石天、黄百鸣、徐克、施南生、曾志伟、泰迪罗宾组成的新艺城电影公司创立。他们七人也出自于“邵氏子弟”。后来,他们推出的模仿好莱坞大片的《最佳拍档》系列喜剧电影,大受好评。

转眼间就到了八十年代末期,虽然此时的邵氏电影已经完全停产,但经过邵氏电影公司所培训的人才,都已在外开枝散叶。嘉禾、新艺城等诸多新生派电影公司的骨干其实都来自邵氏。

时至今日,有人说“邵氏电影是消亡了”,就笔者看来并不完全正确。喜欢香港电影的朋友可以发现,如今的电影中或多或少都带着邵氏电影的味道,邵氏电影的灵魂依然还在,这也印证了那句江湖传言,“天下武功出少林,天下影星出邵氏”。

再鲜艳的花儿总有会凋零的一天,更何况对于娱乐电影这一行业来说,就更不会存在什么常青树之类的。娱乐行业与娱乐明星直接挂钩,而邵氏电影没落的一个重要原因就是僵化的制度,导致一大批优秀演员人才流落,如李小龙、许冠文等人,这些都是后来香港著名的演员导演。

再鲜艳的花儿总有会凋零的一天,更何况对于娱乐电影这一行业来说,就更不会存在什么常青树之类的。娱乐行业与娱乐明星直接挂钩,而邵氏电影没落的一个重要原因就是僵化的制度,导致一大批优秀演员人才流落,如李小龙、许冠文等人,这些都是后来香港著名的演员导演。

其二保守的制片风格,对于不断变化的时代来说,一守如前很难再吸引口味不断刁钻的观众了,再加上后继优秀的导演徐克 、黄百鸣的崛起,邵氏已注定难以阻挡。

最后的一个原因便是公司高层决策的失误,在早前投资TVB电视剧取得丰厚利润,便从电影行业转投电视剧,再到现在随着华谊兄弟等公司强势而上,回头已晚。

美人白头,英雄迟暮是无法避免的,但是不管怎么说邵氏终归是为后辈制片企业公司做出了无数优秀典范,就算现在TVB也还是出了不少精品的嘛。

美人白头,英雄迟暮是无法避免的,但是不管怎么说邵氏终归是为后辈制片企业公司做出了无数优秀典范,就算现在TVB也还是出了不少精品的嘛。

这是社会进步的必然,世间万事万物,没有一尘不变的。世间的一切,都像音符一样有高有低有起有落。人红发紫,瓜熟自落。

"邵氏出品,必属佳片"邵氏电影的黄金期大概是50年代到80年代中期,这其中涌现和培养出一大批人才,其中已导演为代表的就有,李翰祥、胡金铨、张彻、楚原、王天林等等为典型,演员更不用说了,谢贤、狄龙、姜大卫、尔冬升、曹达华、胡峰、沈殿霞、陈观泰、刘家辉、惠英红、钱小豪、等等,邵氏电影不光是为香港电影还是华语电影都为中国电影史上做出了不可磨灭的贡献,同时又为八九十年代的香港电影的繁荣打下了坚实的基础。

以至于八十年中期以后,香港政府发放免费的电视牌照,邵氏的重心都投放在电视领域上,从大荧幕转移到小荧幕,走进千家万户,同时香港电影业开始出现繁荣的井喷状态,很多邵氏老员工开始自己创业,70年成立的嘉禾电影,80年成立的新艺城电影,82年成立的银都机构,87年成立的永盛电影,94年成立的环亚电影,96年成立的银河映像与最佳拍档,等等等等…这期间也造就了香港电影业的空前繁荣,甚至当时被誉为东方好莱坞,竞争也是空前的激烈,太多的电影公司也造就出很多叫好又叫座的优秀电影,随着时代的浪潮与发展,大众们越来越喜欢的这些后成立电影公司拍出来的作品与演员,同时邵氏对于电视领域的转移越来越优秀,到后来,慢慢的大家逐渐越来越淡忘了邵氏电影,往往提到邵逸夫最多的还是TVB…

邵氏电影的落寞,归结与市场环境,同时也归结邵氏本身的投资方向,不能说邵氏电影的失败,只能说有选择性的方向去发展,不然就不会有后来的TVB了!

30年前跟30年后的市场需求不同,加上很多80 90才知道TVB是什么,还有政府的政策改变,导致大部分港剧难以进入大陆市场,TVB要拓展大陆市场有一定的难度,所以现在的TVB没有以前那么风光了

我来回答这个问题吧!

一方面,是华语电影的主要受众群在不断的变化。香港本土年轻人的势力崛起,对国语电影的需求降低;东南亚和台湾市场受李小龙电影的影响,对传统武侠电影的兴趣度在降低,让邵逸夫感觉自己不能再把准到观众的脉搏了。

另一方面,也就是邵氏电影的后继无人。邵逸夫1907年生人,1925年与三位兄长在上海虹口横浜桥创办了邵氏电影。至70年代末期,邵逸夫已年近7旬,加上与两个儿子关系不和,邵氏电影无人可以继承。

此外,七十年代末,邵逸夫和方逸华都对电视运营产生了兴趣,把资金逐步从邵氏抽走去补贴无线TVB,所以就有了找人接手邵氏电影的想法。

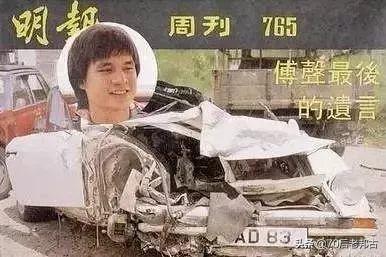

最后,83年的一起严重车祸,造成邵氏两大年轻偶像,一死一退出,成为了压倒邵氏的最后一根稻草。

其实用“没落”一次来形容邵氏今天的境况是不正确的。早在80年代中期邵逸夫老先生预感到电视会是一个新兴发展的市场,于是邵氏电影便在1985年全面停产,转而进军电视业,于是TVB(香港无线电视台)由此诞生。从某种意义上说邵氏从来没有没落过,它只是在行业更迭发展中有点尴尬。

具有“东方好莱坞”之称的邵氏电影公司从1958年成立,邵氏电影拍摄过很多经典武侠奇幻电影,这些电影见证了上世纪中邵氏电影的辉煌,这个影视帝国创下了许多国内电影史之最,也是华人电影界的骄傲。然而,自六七十年代的巅峰期,再到八十年代的衰败,共经历了将近30年。这个影视帝国到底经历了什么,才沦落到最后无人问津呢?

影视业发展的潮流渐渐淹没邵氏,50年代到70年代,大陆及亚洲的很多国家的优秀电影是香港输入进去的,邵氏也在邵逸夫的带领下把邵氏电影推向高潮。然而,八十年代开始各大电影公司的崛起,例如嘉禾,以及时代的进步,让偏居一隅的邵氏的电影风格已无法满足观众的需求。

邵氏集团的内部原因也是一个主要因素。1961年,邵邨人才正式退出邵氏兄弟公司,邵氏家族企业一分为二。一些优秀的演员自立门户,以及邵氏的精神领袖邵逸夫先生已经慢慢老去,让邵氏集团开始慢慢分裂。

投资的失败和主业的转移让邵氏雪上加霜。特别是在80年之代后邵氏把注意力转向电视领域,无暇顾及电影领域,但电视又没有能给邵氏带向辉煌,再加之邵氏后期大量的错误的海外投资,让本是强弩之末的邵氏雪上加霜,起到了摧古拉朽的作用,大量的债务危机也加速了邵氏的没落。

从“邵氏出品,必属佳片”,到最后的末日西山,培养了无数香港明星的邵氏电影,最后沦落到没落的下场也不可不谓之可惜。

在吾心中,邵氏电影永远不会没落。

本问题和回答均来自本站网友,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:http://www.eping.cn/movie-comments/2820